Последние годы Алексея (1)

Последние годы Алексея (1)

Автор: Михаил Глебов, июль 2003

Старость - дерево, корень которого сгнил.

Возраст алые щеки мои посинил.

Крыша, дверь и четыре стены моей жизни

Обветшали и рухнуть грозят со стропил.

(Омар Хайям)

Теперь мы вновь возвращаемся домой и после - на дачу, чтобы не пропустить те немногие нерассказанные вещи, которые дожидаются своей очереди. "Немногие" потому, что этот пустой и тяжелый период (с лета 1972 по лето 1975 года) не породил в моей жизни почти ничего нового. В предисловии к данному Разделу, в частности, говорилось: "Дома мои инициативы также иссякли; я довольствовался остатками прежних увлечений: читал астрономические справочники, пересказывал их деду, играл в солдатиков, мусолил архивные тетради."

Однако в этом стандартном наборе возник очень явный крен в сторону общения с дедом. Во-первых, потому, что полная изоляция от живых людей была психологически невыносима, и после смерти бабушки, отчуждения родителей и краха надежд сойтись с одноклассниками, - дед, при всей его тупости, старческом маразме и прочих минусах, остался единственным живым существом, который хотя бы мог делать вид, что слушает. Во-вторых, отсутствие новых дурацких инициатив типа "картовых походов", сочинения "истории Снигалки" и т.п., где я, так сказать, игрался сам с собой, служило для меня дополнительным стимулом не сидеть в одиночестве зря. Вот почему вышло так, что последние семь лет жизни Алексея, совпавшие с годами моей юности, оказались для нас периодом наибольшего сближения, и поскольку общее впечатление от прошлого редко цепляется за конкретные даты, мне впоследствии долго казалось, будто вначале была одна кромешная Ольга, а сразу после нее - один кромешный дед.

Подобно тому, как Большой скандал 1968 года послужил лишь внешним выражением глубинного духовного сдвига, в результате которого Ларионовы утратили в тандеме с Глебовыми свое первенство и сделались просто бессильными стариками, - точно так же смерть Валентины летом 1972 года, помимо своего чисто бытового значения, ознаменовала следующий излом вниз, ибо Алексей, накануне просто старый, быстро и незаметно сделался теперь дряхлым, притом в такой степени, что потерял самостоятельность, и это положение вещей заморозилось на последующее семилетие, до его смерти.

В Главе, где речь шла о конце жизни Валентины, я подчеркивал, что она, уже зная свой приговор, вела себя в высшей степени достойно и, еле таская ноги, продолжала обслуживать Алексея, который не собирался входить в положение и лежал себе бревном. Поэтому до самой смерти бабушки Глебовы совершенно не вмешивались в жизнь старой семьи. Когда же похороны стали свершившимся фактом, все работы, исполнявшиеся Валентиной, автоматически перешли к Рите, ибо Алексей, вероятно, скорее бы умер, чем согласился бы заняться делами по дому. С другой стороны, именно в это время его прогрессировавшая катаракта затянула своей пеленой оба глаза, и дед фактически ослеп. Он различал тьму и свет, и также размытые контуры крупных предметов, но реально уже ничего не видел. Понятно, что в таких условиях (да еще на пороге 85-летия) много от него требовать было никак нельзя.

Тогда с последним осколком семьи Ларионовых сделалось то же, что с ГДР после объединения Германии: глухая вражда и бетонные стены сменились отношениями вассалитета, когда слабейший признал свое фиаско, а прежний противник брезгливо взял его на буксир. Точнее, все проблемы свалились на одну Риту, ибо Иван сразу решительно устранился, а к моей помощи старались не прибегать ни в каких случаях. Но и Рита, давно не питавшая к Алексею теплых чувств, вовсе не собиралась брать на себя что-либо сверх самого необходимого. В результате возник компромисс: Рита стирала Алексею белье, но тот, скрепя сердце, теперь сам убирал кровать; Рита готовила ему обед и ужин, но накрывать себе на стол, разогревать простывшую с утра кастрюлю и мыть посуду Алексей должен был сам; дедова комната была включена в общую систему поломойки, но ежедневные подметания всех потерянных на пол кусков лежали на деде.

Единственная проблема вышла с мытьем самого деда, который уже давно привык к содействию Валентины и, сверх того, опасался упасть в скользкой ванной. И Рита, и Иван в равной степени не желали этим заниматься; и тогда, чтобы старик окончательно не зарос грязью, отец договорился с уборщицей Шурой, которая на пару со своим затюканным мужем уже два раза - и весьма неплохо - делала в нашей квартире ремонт. Этой представительной и физически сильной женщине с неприятным деревенским лицом было около пятидесяти лет; муж ее как раз умер - не то в поножовщине, не то с перепою; Шура по этой причине сама принялась пить, денег ей не хватало, и наш внезапный заказ был воспринят благосклонно. Заодно Шуре поручили и всю поломойку, ранее проводившуюся Ритой трижды в год: к Новогодию, к Пасхе и по возвращении с дачи.

С этих пор на протяжении означенных семи лет Шура, раз от разу становясь все грязнее и пьянее, приблизительно раз в месяц являлась исполнять свою службу. От нее омерзительно пахло мочой и потом, как будто к нам в гости забрел вокзальный бомж. Родители старались назначать ее приходы по будням после обеда, когда их самих еще не было дома, но я уже возвращался из школы и мог проследить за сохранностью вещей. Я горько плакался на ее вонь, но мне логично объясняли, что уважающий себя человек даже за крупные деньги не станет возиться с такой работой. Зимой 1976 года именно этой опустившейся бабе приписали появление в дедовой комнате полчищ клопов, хотя я сегодня склонен думать, что это был пример материализации из духовного мира. Дед, совершенно нечувствительный к вони, воспринимал Шуру очень приветливо.

Распорядок дня деда был следующий. Спал он долго и счастливо, подобно младенцу, облаченный в нижнюю бязевую рубашку 1930-х годов и такие же кальсоны с пуговицами на щиколотках; эти вещи, словно кольчуга, в принципе не могли истереться. Когда отец начинал шуметь с завтраком, дед просыпался тоже, и далее часа на два растягивался церемониал подъема. Сперва дед надевал сверху байковую рубашку и голубые сатиновые штаны, после чего некоторое время сидел скраю постели мумией, вспоминая свой Петергоф. Когда стенные часы снова били, он выходил из ступора и тащился к буфету, где в широком стакане с водой полоскалась его вставная челюсть, и отправлялся с нею в дальний путь до самой ванной, где минут двадцать умывался, икал, фыркал и производил весь набор приличных и неприличных звуков, сопровождаемый пением. Когда в 1977 году отец привез мне из Германии кассетный магнитофон, я первым делом записал эту фонограмму и затем прокручивал ее деду, но тот не нашел ничего смешного. Если же дед оккупировал уборную, надежды для остальных не оставалось никакой; послабление делалось только мне - после двух-трех раздраженных ударов ногою в дверь.

После умывания деду полагался завтрак, состоявший из холодной закуски (хлеба, сыра и колбасы), стакана кефира, который дед выпивал по бутылке в день ради здоровья желудка, и чашки чая; если дед садился за стол пораньше, Рита успевала занести ему вскипевший чайник. Затем, уже в опустевшей квартире, дед тащился с грязной посудой в кухню и по дороге распевал следующее:

Так-так-так, - говорит пулеметчик,

Так-так-так, - говорит пулемет!

Однако с годами смысл песни как-то утратился, язык же стал заплетаться, и в результате текст был модифицирован:

Так-и-этак, так-и-этак говорит-и-пулеметчик,

Так-и-этак, так-и-этак говорит-и-пулемет…

Кроме того, дед любил исполнять очень веселый припев:

Тай-тай, ра-та-тай,

Ра-та, ти-та, ти-та-тай!

Но, опять-таки, с возрастом, когда этот текст сделался уже непосилен, дед передвигался по квартире с тихими опознавательными сигналами:

Та-а-а…

Та-а-а…

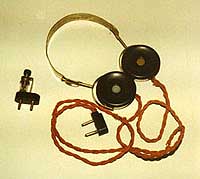

От завтрака до обеда и от обеда до ужина дед бревном лежал на кровати, причем всегда навзничь. Возле его изголовья имелась розетка радио; дед доставал старинные круглые наушники - деревянные, с витыми проводами, - и слушал все передачи первой программы (другие в то время не транслировались). Он интересовался политикой, но был не в состоянии упомнить ни малейшего факта. Более того, я выяснил, что зачастую он даже не знает, о чем идет речь. Так, его озабоченность положением на Ближнем Востоке подтолкнула меня расспросить, где находится этот Ближний Восток, и тут дед растерялся, ибо вся география, за исключением родного Петергофа, успела выветриться из его головы. Но дед нисколько тому не огорчался, ибо единственным важным предметом в целом свете был он сам, тогда как внешняя информация могла служить ему единственно ради развлечения.

От завтрака до обеда и от обеда до ужина дед бревном лежал на кровати, причем всегда навзничь. Возле его изголовья имелась розетка радио; дед доставал старинные круглые наушники - деревянные, с витыми проводами, - и слушал все передачи первой программы (другие в то время не транслировались). Он интересовался политикой, но был не в состоянии упомнить ни малейшего факта. Более того, я выяснил, что зачастую он даже не знает, о чем идет речь. Так, его озабоченность положением на Ближнем Востоке подтолкнула меня расспросить, где находится этот Ближний Восток, и тут дед растерялся, ибо вся география, за исключением родного Петергофа, успела выветриться из его головы. Но дед нисколько тому не огорчался, ибо единственным важным предметом в целом свете был он сам, тогда как внешняя информация могла служить ему единственно ради развлечения.

Обедал дед супом, который (как и чайник) самостоятельно подогревал на плите (в скобках должен заметить, что слепому человеку не так-то просто зажигать газ). Когда дед наливал кипяток в свою чашку, он наперед слегка погружал туда палец, который и сигнализировал, что она уже полная. Как-то раз дед сослепу вместо столовой ложки взял на кухне дырчатую - и вечером поставил матери на вид, что в супе у него была одна только гуща. В другой раз вместо творожного сырка он слопал целую пачку дрожжей и потом целые сутки ожесточенно портил воздух, на здоровье же его ошибка никак не отразилась. Этот случай ясно показал мне, что чувство вкуса у него было уже практически потеряно. Вечером мать накладывала ему порцию ужина, который ели и мы, дед добавлял стакан кефира и чай, после чего вытаскивал челюсть, снимал голубые штаны и мирно заваливался спать. Разумеется, какую-то часть пенсии он отдавал Рите на питание, но я не был посвящен в эти подробности.

Алексей, как мы помним, вообще отличался скупостью и добрую часть своей зарплаты, а затем и пенсии вкладывал в Облигации 3-процентного займа 1966 года. Эти красивые цветные бумажки выпускались номиналом в 10 и 20 рублей, и у деда их со временем скопилась целая стопка, заботливо перевязанная накрест резинкой. Ежемесячно в "Правде" публиковалась небольшая таблица очередного тиража. Облигации, у которых совпали и серия и номер, получали довольно крупные выигрыши - от сотни до двух-трех тысяч рублей, а те, у которых совпала только серия, выигрывали рублей пятьдесят. Хитрость здесь заключалась в том, что государство де-факто продало на руки гражданам гораздо меньше облигаций, чем было эмитировано, и опытные люди шептались, что подавляющая масса выигрышей падает именно на те, непроданные, серии, так что деньги остаются в руках государства. Так оно было или не так, но дед за все время не смог получить ни одного крупного выигрыша, и даже презренные "пятидесятки" доставались ему не каждый год.

Пока была жива Валентина, задача проверки этих таблиц естественным образом лежала на ней. Затем дед оказался в затруднении: он был отчего-то уверен, что Глебовы непременно обманут его, присвоят себе его выигрыши и украдут его облигации, - хотя, казалось бы, он мог знать пуританский характер своей дочери, которая не смогла бы решиться на такие вещи даже в условиях серьезной нужды. Ибо адские люди все таковы: мы думаем, что они видят и ценят наши добрые качества, тогда как в действительности они воображают о нас такое, что, будучи высказано, повергло бы нас в полную растерянность и сделало бы врагами на всю жизнь. Ибо адский человек не верит в чужую порядочность, но, неизбежно судя других по себе, считает ее как бы дымовой завесой для простаков, которая маскирует те или иные мерзости. "Ладно, ладно, - как бы говорит он, взирая на нашу честность и вежливость, - другого обманывай, а меня-то не проведешь!"

И, как это всегда бывает со злыми людьми, дед, стремясь избежать воображаемой угрозы, прямым путем накликал настоящую. Ибо, ревниво скрывая свои сокровища от глаз безобидной Риты, он стал приглашать для проверки тиражей тетю Зину, подругу Валентины по гимназии, которая впоследствии работала детским врачом и оказывала Ларионовым услуги при нескончаемых болезнях Риты. Зинаида Ивановна была невысокой пухлой старушкой, еще не дошедшей до стадии дряхлости; она хромала и была крива на один глаз. Я инстинктивно чувствовал в ней непорядочность и удалялся в другую комнату. Зинаида Ивановна с большим энтузиазмом взялась за дело, так что выигрыши у деда прекратились совсем, а кипа облигаций постепенно уменьшилась вполовину.

Когда же Зинаида Ивановна по прошествии двух-трех лет благоразумно отговорилась нездоровьем, окончательно выживший из ума дед распахнул свою сокровищницу вонючей и пьяной уборщице Шуре, которая, как мы помним, ежемесячно мыла его в ванной и очень нуждалась в деньгах. Поэтому вряд ли следует удивляться, что Рита, разбиравшая бумаги Алексея после его смерти, нашла там главным образом облигации сталинских непогашаемых займов, которые никому были даром не нужны. Впрочем, Господь, как видно, не хотел, чтобы мы воспользовались стяжаниями Алексея: десятью годами позже все они в пух обесценились Гайдаровской инфляцией и, таким образом, пропали зря.

* * *

Хотя Рита, как говорилось выше, обслуживала деда в бытовом отношении, но делала это молча, не имея никакого желания развлекать его беседой. Она заскакивала к нему с чрезвычайно занятым видом, ставила тарелки на стол и тут же, развернувшись, исчезала за дверью. Дед, со своей стороны, словно чувствуя этот негласный бойкот, ограничивался лаконичным: "Спасибо, Ритюся", - и поскольку Иван решительно не желал его замечать, в образовавшемся вакууме осталась одна-единственная прореха: его дефективный внук. И хотя Алексей, по-видимому, не слишком тяготился статусом узника в одиночной камере (да еще слепого узника) и вообще, из осторожности, больше любил слушать других, чем говорить сам, - периодические контакты со мной вносили в его мертвую, тупую пассивность приятное разнообразие. Вот почему он всегда был мне рад и гостеприимно хлопал по краю постели рядом с подушкой, приглашая присесть.

Для меня же, как подробно рассказывалось в предыдущих главах, эти годы оказались пиком тяжелого пустошения, где тараном, безжалостно сокрушавшим мой наследственный грех, выступала школа, но психологических противовесов ей, которые позволили бы мне взять реванш на другом фронте, де-факто уже не осталось. Я мучался и терпел в школе, затем возвращался и скучал в одиночестве дома. От этого во мне все больше и больше укреплялась иллюзия, будто все счастье осталось в дошкольном времени, и теперь я часами тоскливо рассматривал давнишние снигалкины тетради, словно возвращаясь в "потерянный рай". Но "благословенное детство" по факту сводилось к одной снигалке, снигалка же была неотделима от импровизаций деду, и потому возможность снова залезть к нему на кровать хоть с какой дурью являлась как бы суррогатом возвращения в прошлое. Так спрос нашел встречное предложение, и с эти пор наши посиделки, которым раньше мешала Валентина, уже не прекращались до самой смерти деда.

Обыкновенно я приходил из школы домой в половине третьего, около часа у меня отнимала возня с невкусным обедом, ибо я больше читал, чем ел; и поскольку домашние задания всегда исполнялись прямо перед уроками, впереди лежало не менее трех часов пустого и одинокого времени до возращения матери; около половины из них ежедневно отводились на общение с дедом.

Тревожить Алексея во время еды и других бытовых дел не полагалось, но к моему возвращению домой он, как правило, уже отобедывал и теперь до самого ужина лежал назвничь на своей кровати, иногда дремля, а иногда уставясь в потолок туманными, затянутыми белесой катарактой глазами. Я перелезал через него на привычное место к ковру, и отселе начинался мой нескончаемый монолог на любые темы. Я никогда не рассказывал ему о своей реальной жизни, будь то в школе, на даче или с родителями, и даже о развлечениях типа стрельбы по солдатикам; единственным исключением стали "картовые походы", которые без этих докладов потеряли бы для меня половину прелести.

Но вообще наши "собеседования" носили отвлеченный характер. Сперва дед без особого успеха обучался астрономии; я приносил книжки, зачитывал оттуда фрагменты и затем, распаляясь фантазией, добавлял много чепухи от себя. Бывало, что я читал ему целые главы из романов Жюля Верна или приключений капитана Блада, но вообще такое занятие казалось мне скучноватым. Собственная писанина зачитывалась вся, притом - с небольшими интервалами - по нескольку раз, а когда с февраля 1976 года у меня потекли стихи, я тут же бежал с каждым из них к деду. По мере того, как в сфере моих интересов астрономия уступала место истории, на деда обрушилось все полчище Рюриков и Чингиз-ханов; здесь я любил устраивать последовательные курсы лекций от взятия Царьграда до победы над Гитлером, возмещая нехватку фактических знаний чисто снигалкиной фантазией. И этот поток моей речи, практически никогда не прерываемый дедом, лился до состояния хрипоты и сухости в горле; тогда я милостиво объявлял антракт до завтра и убирался к себе.

В сущности, мое отношение к этим посиделкам было двойственным - наподобие эмоций голодного человека, раздобывшегося на свалке горбушкой хлеба: с одной стороны, все-таки можно утолить голод, но уж больно не в радость. Ибо общение людей простирается гораздо глубже чисто внешнего собеседования: каждый по опыту знает, что с одним человеком приятно болтать даже ни о чем, тогда как с другим, гораздо более рассудительным, беседа не клеится и явно угнетает обоих. Таким образом, внешняя тематика разговора всегда вторична, определяющим же моментом является контакт душ, происходящий по каким-то неведомым нам законам. То есть законы эти, конечно, неведомы, но результат их действия очень даже чувствителен и выражается в степени приятности общения с данным человеком независимо от ожидаемой нами пользы и прочих сторонних факторов.

Мы вряд ли ошибемся, если возьмем за основу, что главным и психологически наиболее значимым фактором в любом общении людей является сочетание их душ, когда, образно говоря, штепсель точно входит в розетку; можно еще уподобить их танцующей паре, где партнеры в достаточной мере "чувствуют" друг друга, чтобы двигаться в унисон. Напротив, если один говорит, а другой не слушает, из общения выпадает важнейший фактор взаимности; тогда сочетание расстраивается, и в той же мере гаснет взаимное удовольствие. А поскольку дед меня, со всей очевидностью, не слушал, я постоянно колебался между стремлением нести свою ерунду дальше - или, обругав его дураком, в сердцах хлопнуть дверью. Тем не менее, даже такой ущербный контакт был для меня гораздо предпочтительнее разговоров с плюшевым мишкой: надо полагать, некий момент сочетания у нас все же присутствовал - ровно в той степени, в какой это было нужно Алексею.

О психологии деда в отношении моей болтовни я могу судить лишь косвенно. Будучи эгоистом до мозга костей и принимая во внимание лишь собственные потребности, он, по-видимому, на духовном уровне также нуждался в сочетании, но в гораздо меньшей степени, чем я. Ибо Алексей всю жизнь был в значительной мере самодостаточным, т.е. довольствовался внутренним любованием собой, и другие могли к этому добавить не много. Если бы не так, он бы чисто психологически не смог на протяжении долгих семи лет удержаться на своей кровати вне всякого общения. И он, словно старый брюзга, привередливо добавляющий в пищу полезные для здоровья витамины, готов был выслушивать меня по часу в день, погашая таким образом свою потребность в сочетании.

Проблема же заключалась в том, что я интенсивно (и порой весьма агрессивно) требовал большего и то и дело выходил за рамки выделенного мне лимита внимания. Тогда Алексей чувствовал усталость и скуку, а затем отвращение, словно от Демьяновой ухи. И он закрывал глаза, притворяясь спящим, или начинал говорить что-нибудь невпопад, или вдруг собирался в уборную (хотя холостой рейд туда казался ему слишком серьезным подвигом), - одним словом, всячески давал понять, что его теперь нужно оставить в покое. Обыкновенно это случалось незадолго до наступления у меня естественной хрипоты и потому сходило гладко; иногда выпадали дни, когда дед отчего-то был не в духе и принимался зевать уже на десятой минуте разговора; но гораздо чаще конфликтную ситуацию вызывал я сам, тщетно стремясь взломать его мертвое безразличие и, так сказать, повернуть его дух лицом ко мне.

Больше всего меня бесила неспособность деда удержать в голове высказанную ему предыдущую фразу. Отрешенное выражение его лица явственно обличало невнимание; и тогда я вспыхивал и с чисто мальчишеской резкостью и горячностью переходил в наступление. В результате следовал диалог:

- Но в созвездии Возничего есть только одна крупная звезда, Капелла, и ее можно наблюдать круглый год. Она даже из наших окон видна по вечерам… Дед! Де-ед! Ты не слушаешь!

- Слушаю, Мишуха, слушаю, - выходил из ступора дед.

- Повтори, что я сейчас сказал! - прокурорским тоном требовал я.

- Звезда… - затруднялся дед, к счастью, уловивший хотя бы общую тему лекции. - Звезды… Ты говорил, что звезд на небе много! - вдруг нагло заявлял он, ставя меня перед дилеммой: либо возмутиться и тогда уйти, не закончив лекции, либо благоразумно смириться, сделав вид, что оно так и есть, и в качестве компенсации получить право молоть языком дальше. И я очень хорошо понимал этот скрытый ультиматум и большей частью смирялся, пытаясь только "сохранить лицо":

- Нет, я говорил про созвездие Возничего, и что там есть звезда Капелла. Ка-пел-ла, понял? (Дед с готовностью кивал головой). Во-от… - я переваривал внутри бессильную обиду и поскорее пускался дальше. - А южнее Возничего расположено созвездие Персея, который… (и т.д. еще на час времени).

Однако бывали случаи, когда коса находила на камень - в особенности если накануне школьный день выдался слишком горячим, а дед проявлял невнимание уже в самом начале лекции. На языке у меня стандартно вертелась присказка "дед-дурак", но я никогда не осмеливался бросать это оскорбление деду в лицо. Заменой тому обыкновенно служила дразнилка:

- А дед штаны потерял! -

что, принимая во внимание слабую резинку его голубых штанов, действительно иногда случалось. Но дед, словно шахматист, разыгрывающий стандартный дебют, тут же парировал:

- А внук их подобрал!

В ответ без запинки следовала столь же стандартная реплика:

- А на что они мне такие грязные?!

Тогда дед, исчерпав всю фантазию про штаны, издевательским тоном сюсюкал мне, словно младенцу:

- Мишенька, тюль-тюль-тюль! -

а я в ответ отпускал еще какую-нибудь любезность. К этому моменту Алексей уже обретал боевой дух: глаза его округлялись, становились будто фарфоровыми, и это со всей определенностью значило, что он пришел в бешенство и теперь от него следует держаться подальше. Иногда я еще ускорял процесс, толкая его локтем в плечо или сильно дунув в ухо, откуда перед этим удалялся мешавший комок ваты. Дед, словно робот, угловатыми движениями шарил по постели, откуда я, разумеется, уже благополучно убрался, затем, сопя, вставал и, одев тапочки, отправлялся искать меня по квартире. На выходе из комнаты он вооружался палкой, с которой обыкновенно ходил до уборной на даче, и поворачивал к нам в спальню. Этот момент, в сущности, был довольно опасен, ибо дед в ослеплении собственного эгоизма совершенно не думал о последствиях и сослепу мог нанести очень серьезный удар.

Я же спасался под кроватью родителей, где благодаря периодическим Ритиным уборкам было не слишком пыльно. Я заползал до самой стены и отгораживался снаружи рядом чемоданов. Дед, нагнувшись, злобно тыкал палкой в просветы меж ними, но ее длины не хватало, а встать на четвереньки, чтобы запустить руку дальше, для Алексея было таким подвигом, на который он отваживался нечасто. Одним словом, посопев и помахав палкой минут пять зря, он триумфатором удалялся в свою комнату, и до вечера никакого дальнейшего общения у нас, разумеется, не было, а назавтра лист календаря менялся и я приходил с новой лекцией.